課后,下南中學師生在現代化的硅PU運動場上打籃球。 中青報·中青網記者 謝洋/攝

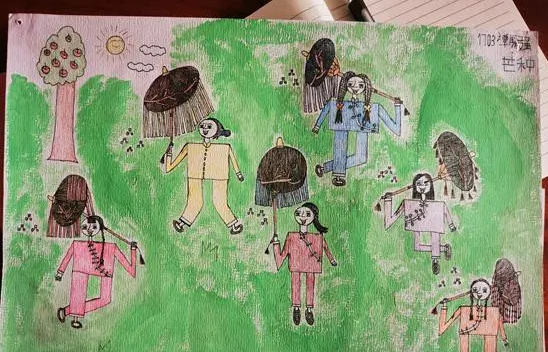

下南中學學生譚國強繪制的毛南族民俗繪畫。 中青報·中青網記者 謝洋/攝

內容提要

受歷史、自然、地理等因素影響,環江毛南族自治縣一直是廣西最為貧困的地區之一,這里有毛南族人6.45萬,占全國毛南族總人口的70%左右。今年5月,環江縣退出貧困縣序列。

如果說脫貧已是一項了不起的成就,那么環江舉全縣之力打贏教育脫貧攻堅戰,則是當地放眼未來的戰略之舉。在這里,學校校舍是最美的建筑,越是鄉村基層教師,工資待遇越高。為了提升綜合教學水平,當地還探索了一條適合自身特點的教改之路。

---------------

“現在我們學校的辦學條件越來越好,家長送孩子讀書的積極性高多了。”廣西環江毛南族自治縣下南中學校長黃有頂,已在這所鄉鎮中學堅守了15年。他曾婉拒去縣教育局當副局長和去一所縣城中學當校長的機會,在他看來,“在城里可以辦優質教育,在我們鄉村一樣可以”。

受歷史、自然、地理等因素影響,環江毛南族自治縣一直是廣西最為貧困的地區之一,也是國家扶貧開發工作重點縣。環江縣有毛南族人6.45萬,占全國毛南族總人口的70%左右。2019年年底,環江縣貧困發生率降至1.48%,今年5月退出貧困縣序列。

如果說脫貧已是一項了不起的成就,那么環江舉全縣之力打贏教育脫貧攻堅戰,則是當地放眼未來的戰略之舉。記者在這個桂西北小城采訪時了解到,盡管環江縣的財政收入較低,但教育投入連年遞增。在這里,學校校舍是最美的建筑,越是鄉村基層教師,工資待遇越高。為了提升綜合教學水平,當地還探索了一條適合自身特點的教改之路。

再窮不能窮教育

下南中學是毛南族聚居地下南鄉唯一的一所初級中學,毛南族學生占87%。校長黃有頂還記得,2005年9月他剛來任教時,第一印象就是這里的孩子明顯比周邊鄉鎮的同齡人矮小。

下南鄉干旱缺水,當時學校的廁所沒有水沖,一到夏天,校園里都是刺鼻的味道,教師平時要拎著桶到校外提水。交通不便,加上教師宿舍破舊,黃有頂當時的一項重要任務就是想辦法留住教師,“教師從前都住在又小又潮濕的瓦房里,這樣的條件下要用情感留人,兩三年是可以,時間長了就難了”。

如今,下南中學已改頭換面。群山環抱中,有白墻黑瓦的民族風格教學樓、現代化的硅PU運動場、沿著校園石階順流而下的人工瀑布、用毛南片石和古石條砌成的后花園院墻……走進校園,如同置身于毛南族特色的園林中。

“這些年,國家通過實施‘兩免一補’和營養改善計劃,全面推進縣域義務教育均衡發展,學生因經濟困難而不讀書的情況不復存在了,學校的辦學條件、學生的身體素質得到極大改善。”黃有頂說。

黃有頂是壯族人,但他來到下南中學后,很快被當地的毛南族文化吸引。毛南族人自古就有重視教育的傳統,下南鄉古時有多處私塾,百姓以送子弟入學為榮。

“毛南族有這樣優秀的歷史傳統,我們要做的就是給環江的教育添一把柴、加一把火。”環江縣委書記黃榮彪說,縣里的財政再困難,但在教育方面不能吝嗇,因為教育不僅能改變一個家庭的命運,也能改變一個縣、一個民族、一個國家的命運。

為了實現“阻斷貧困代際傳遞”的目標,環江縣從2014年到2019年,共投入11.01億元用于教育項目建設。2018年,環江縣通過了國家級義務教育均衡發展評估驗收。2019年該縣九年義務教育鞏固率達98.74%,進城務工子女入公辦學校就讀率達100%。

作為環江縣教育扶貧的重點工程,環江縣思源實驗學校由縣財政投入近億元,加上香港愛心機構和深圳福田區政府捐助近2000萬元建成。這所學校主要招收農村貧困學生、留守兒童、少數民族學生以及進城和外來務工人員子女,擁有不遜于大城市學校的現代化教學樓及運動場所,每間教室都配備了多媒體設備。

思源實驗學校校長蒙繼煙說,該校3072名在校生中,有612人是貧困家庭學生。所有學生都能享受免費營養午餐,貧困家庭學生還享受各類政策補貼,毛南族學生每人每年有300元的補助。

在環江高中的4600多名在校生中,來自建檔立卡貧困戶家庭的學生有近千人。近年來,環江高中一本上線率連年增長,位居河池市同類學校前列。由于教學質量突出,這所學校每年還吸引數百名周邊縣區的學生前來就讀。

為了滿足學校發展的需要,各級政府投資建設了新校區。縣政府還將人才引進政策向這所公辦高中傾斜,每月發放3000元的額外補助,吸引了北京師范大學、中山大學等名校畢業生到該校任教。

“我們小縣城要辦‘大教育’、窮縣要辦富教育,最好的建筑就是校舍,最好的設備要給學校。”黃榮彪表示,學校的辦學條件好了,師資力量強了,孩子們才會從小就喜歡上學,不會過早地離開學校。

越是基層艱苦地區,教師的待遇越要傾斜

都川小學位于環江縣川山鎮都川村,校長韋瑞國1997年到這里任教,見證了這所村小23年來的變化。

以前學校的硬件條件差,教師上課只有粉筆和直尺。當時韋瑞國教數學,想給學生演示一下幾何圖案,但他沒有教具,只能自己動手,用木頭和筷子綁在一起做演示。學校附近交通不便,只有一條小路通到縣城,去一趟縣城要走幾個小時。村里也沒有水泥路,教師們踩著土路來上課。韋瑞國還記得,那時不少教師千方百計想調到縣城去。

“現在路修好了,坐車到縣城只要幾十分鐘。教師的待遇也提高了,相比于縣城教師,我們還能多得偏遠山區生活補助費。”韋瑞國告訴記者,學校的環境、住宿和辦學條件得到了大幅改善,學校還經常開展教師演講比賽、歌舞文體活動,近幾年新招的教師覺得在農村工作也不寂寞。

環江近年來實施教師績效獎勵工資,落實鄉村教師生活補助,不斷改善教師待遇。特別是從2019年起,鄉村教師每人每月發放的工作補貼提高至400元-500元,邊遠山區支教、走教教師每人每月發放工作補助1000元-1600元。鄉村學校的教師工資水平甚至高于縣城。

此外,環江還實施了鄉村學校教師周轉宿舍項目,共建設教師周轉宿舍755套,基本解決了鄉村教師的住房困難。

畢業于河池學院的韋林浩,2018年9月到都川小學任教,主教數學。他熱愛運動,還兼任體育教師,去年帶領校足球隊獲得縣級小學生足球比賽的冠軍。鎮上為了鼓勵他,送他去廣西民族師范學院體育專業進修了4個月。與此同時,他還在年度考核中獲評為優秀教師。

“近幾年縣里政策向鄉村傾斜,鄉村教師相比于城區教師,不僅更容易滿足評定職稱的條件,而且被評上的概率更高。職稱上來了,工資自然也就提高了。”川山鎮中心小學校長賁海娥表示,以前總要想方設法留住教師,現在鄉村教師待遇好了、心理平衡了,年輕教師還被鼓勵參加各類活動、比賽,他們覺得待在鄉下也有發揮自身價值的舞臺。

鄉村教師有了相對體面的經濟保障,能把更多精力集中在教書育人上。賁海娥注意到了變化:“老師熱衷參與學校管理,學生也能感受到學校生活的快樂,愿意主動來上學。甚至有個別留守兒童,周末都想留在學校。”

環江縣教育局局長鄭志詠表示,教育要成為環江的一張名片,要讓教師在崗位上有一種成就感、歸屬感,要引導教師把教育當作一種事業。從2013年開始,每年教師節,環江縣不僅給優秀教師頒發榮譽證書,還進行資助獎勵;另一方面,把教師列入高端人才引進計劃,所占名額過半。鄭志詠說:“我們尊師重教,給老師很好的平臺施展才華,包括政治上、經濟上的待遇,教師的生活水平不比其他行業低,他們才會覺得有尊嚴。”

找出符合當地特點的課改模式

在教育部推動全國中小學第八次基礎教育新課程改革的政策背景下,環江縣為改善當地教育教學質量、探索符合當地特點的課改模式,曾走過不少彎路。

“環江作為一個深度貧困縣,我們一直有個夢想,要變成教育強縣。”環江政治和歷史教研員梁揚梅表示,因為處在貧困落后地區,教師的知識儲備不足、專家引領較少,所以一直在向外學習。

2013年以前,環江為推行“課堂達標”改革模式,曾組織教研人員到外地名校學習經驗。但究竟什么樣的課堂才算達標?由于“課堂達標”的內容條目繁雜,教師們的理解始終較為模糊。

2013年-2015年,環江縣課改進入“新課堂整體創建”的第二階段:環江和學景教育集團簽訂了兩年期合同,對環江三中在內的4所示范學校的師生進行培訓指導,而且外派老師學習并引入山東杜郎口中學、江蘇洋思中學的優秀教學模式。

“我們把別人好的部分吸取回來,比如杜郎口的‘自主學習+合作探究’,做不到的就摒棄,再加上學景集團的培訓指導,形成了系統化的課堂創建模式。”當時擔任環江三中副校長的鄭紅霞,現在是環江初中英語教研員,她告訴記者,“新課堂整體創建”模式雖然在當時推行的效果不錯,但仍存在水土不服的情況。

一方面,學校師生需要參加的培訓很煩瑣;另一方面,本地學生基礎較為薄弱,發達地區的很多教學方法無法直接挪用。

2017年,環江縣決心把課改徹底明晰化,在保留“新課堂整體創建”模式成功之處的基礎上,提出了“自主學習+合作探究+信息技術應用”的三位一體模式,即學生首先做到自主學習,進行合作探究,老師在教學過程中再融合信息化技術應用。

“環江是個國家級貧困縣,師資力量薄弱、教育教學觀念落后,基層學校的教師對學習那些高大上的課改模式不感興趣,也很難學會和運用,他們需要一個通俗易懂、接地氣的課改模式。基于此,教研室在第一和第二個模式的基礎上,提煉出了這樣一個模式。”環江縣教育局黨工委委員、教育科學研究室主任莫李全說,當有教師不愿意或者不知道如何進行課堂教學改革時,學科教研員就叫教師念一念這個標題:“自主學習+合作探究+信息技術應用。”念完后,教師自然明白,要按這個思路去備課和上課。

“為了推動三位一體模式,我們教研員要首先進行前期提煉。例如自己先編寫科目資料提供給教師,再組織各個學科教師進行培訓。”環江縣教研室副主任蒙寧表示,經過幾年推動,當地教師的教學行為已發生根本性的改變,三位一體教學模式在中小學課堂都能得到落實。與此同時,學生的學習行為也發生轉變,前后排集中討論問題成了常態。隨之而來的,也有成績上的體現。“原來村校學生很難站上領獎臺,現在他們也能拿到各類縣級比賽的獎項了。”蒙寧說。

“我們做完教師培訓,還會下鄉進行課堂診斷,遇到困難、問題,我們就把它提升為課題。”梁揚梅說,以小組合作學習為例,這是合作探究的核心,但很多老師組織起來只有形式、沒有內容。學生經常聚在一起聊天,導致部分老師認為合作學習浪費時間,不如自己講還快一點。因此,“如何有效進行小組合作”就被作為課題進行研究。

梁揚梅說,小組合作的問題在農村學生群體中尤為明顯。“學生的表達能力差、知識儲備少,面對提問常會手足無措。我們最終的解決方案是,讓學生慢慢適應,不能對學生要求太高,一開始至少讓學生有膽量站上講臺,即便聲音小也要讓他繼續講,要靜待學生成長。”

她觀察到,通過組內探討、展示交流等模式的反復推行,農村學生的表達能力、自信心、合作能力等都得到了提升,而這些也正是學生未來投身社會所需要的素質。