木馬童話黑暗餐廳里,墻壁和厚重的遮光布阻斷了一切光線,張愛民身邊能發光的物體全部被收走。

張愛民把手搭在學生周昊雨的肩膀上,走進房間。最厚重的黑暗從她四周壓來,她感受不到任何光線,只能跟著周昊雨一步一步向前挪。

“老師你往前走,這里沒有障礙物。”周昊雨的話,張愛民根本不信。她很害怕。坐到餐桌旁邊,大概過了五分鐘,她的胸口開始發悶,所有感知能力都在下降。飯菜上來了,她嘗試進食,手在桌面上亂摸一通,抓了一手蘸醬。她坐不住,離開了這個房間。

對于她來說,在黑暗餐廳的幾分鐘是一次短暫的“失明”體驗,但對于她的學生們,這是他們數十年如一日的生活。

在北京聯合大學特殊教育學院教盲生近十年,張愛民才真正理解學生們的世界。“一個人要有多強大的內心,才能在一生的黑暗中克服這種絕望。”

北京聯合大學特殊教育學院的視障學生正在錄音棚為冬殘奧會開幕式錄音。受訪者供圖

殘缺的世界

周昊雨的童年總是很孤獨。小伙伴們打雪仗時,他瞄不準也躲不及,男生嫌棄他,女生也拒絕他加入。

只有一個小女孩愿意接納他,他蹲在地上團起雪球,遞給小女孩,由她丟向對面的孩子。當時的周昊雨,雖然看不清,但還能看到女孩衣服的顏色。第一次見到她,女孩坐在他的右邊,扎著一個馬尾辮,穿著一件藍白格子的襯衫。

這是周昊雨為數不多還能看到東西的時光,視力下降得太快,后來他的世界里只剩下微弱的光點和大片的黑暗。

出現視力障礙之前,姚慶敏的學習成績很好。她總是爭著考第一,考到第二甚至都會大哭一場。

10歲那年,她的視力迅速下降。經檢查,她得了先天性視網膜色素變性。

這種病在不同人身上的體現并不相同,相比周昊雨的略有光感,姚慶敏很難形容自己的世界——可以清楚地看到身邊路過的一只螞蟻,卻無法看清眼前行駛的車輛和手中的試卷。有時騎著自行車她就撞上了路邊的欄桿;個子很高,卻被老師一排一排往前挪。

她想逃避,不管是學習還是生活。她從班級第一變成了倒數第一,連當地最差的高中都沒有考上。

12歲,錯過了語言康復訓練的最佳年齡,楊小燕說出來的話只有父母能聽得懂。

小時候,因為用錯藥物,楊小燕失去了聽力。在她附近放鞭炮,她只能聽到一點點,巨大的噪音對于她來說也只是耳膜的共振,不能帶來任何有效信息。

植入人工耳蝸之后,她可以聽到周圍大部分的聲音,但是語言恢復卻很艱難。媽媽形容,楊小燕小聲說話像蚊子哼哼,再大點聲像打炮,經常把握不好分寸,把別人嚇一跳。

就語言康復來說,王躍龍要比楊小燕幸運得多。一兩歲的時候,母親就發現了他的異常——和其他小孩玩的時候,王躍龍不愛說話,也不愛回應。趁他不注意,母親拿大喇叭從他身后喊,他依然沒有反應。

他被診斷為先天性聽力一級障礙。這屬于聽力殘疾中最嚴重的等級,在日常生活中,沒有助聽器的幫助,王躍龍基本聽不到任何聲音。

但因為發現得早,并且及時佩戴助聽器進行語言康復訓練,盡管說話有些磕絆,語調有些奇怪,王躍龍仍算是可以正常說話的。康復醫生評價他:“聽力一級障礙能正常開口說話,屬于醫學上的奇跡了。”

為了不落后健全兒童太多,母親咬咬牙,狠下心讓他進入普通小學和初中讀書。他就像普通的小孩一樣,聽課、讀書,努力讓自己看起來不特殊,也從不會主動說自己聽力不好。

有人聽著奇怪,問他口音為什么這么重;有人看出他是個聾人,故意把說話語速加快。

小時候聽到這些,他只能憋在心里。長大了,工作了,依舊會遇到這樣那樣的刁難,他也學著放下。“殘健融合,終究是一條很長的路。”

3月29日晚,姚慶敏在琴房練習鋼琴。新京報實習生 王燁烜 攝

教殘障生是個良心活兒

在音樂學專業負責人張愛民看來,教一個視障學生的困難程度勝過教十個普通學生。

老師們要像解剖麻雀一樣把曲譜分成許多細小的部分:曲子的節拍、音符的升降號、重音記號、每一處情感標記,健全人可以一眼看到的曲譜,視障生需要老師一個一個念出來。念完右手的旋律,還要念左手的和弦。每次到學期末,她的咽炎都會變得更嚴重。

教學生鋼琴調律時,老師需要將鋼琴“大卸八塊”,讓學生把手伸進鋼琴里觸摸每一根琴弦,或將背板拆下來,讓學生熟悉零件的安裝步驟。

鋼琴里有幾千個零件,每一個螺絲和弦錘,相似中有著些微的不同,眼睛都很難看出,何況用手摸。

張愛民知道,教殘障生純屬良心活兒,老師能做到什么程度全靠自己。八九歲時,周昊雨就從啟蒙老師潘曉梅那里明白了這句話。

50多個學琴的孩子一起上大課,潘曉梅給了周昊雨獨一無二的照顧。他看不清五線譜,潘曉梅用白板筆或毛筆將五線譜畫在A3紙上,每個音符和手指蓋一樣大,一張紙只夠畫兩行五線譜,一行只有十幾個音符。開始,曲子簡單,一份樂譜也就抄個一兩頁,到后來,難度加大,潘曉梅動輒就要抄上四五十頁。

兩年啟蒙路上,潘曉梅給周昊雨抄的樂譜,摞起來大概有1米高。她的努力使周昊雨奠定了很好的音樂基礎。

從2010年來到特殊教育學院,孩子們的就業出路就成了困擾孫巖的難題。她在計算機專業承擔專業英語課程教學,她發現,聽障生普遍英語水平較低,投簡歷總是被拒,也不敢考研。

教學課時有限,想要大幅提升英語必須利用課余時間。2018年,孫巖成立了北聯大聽障大學生英語社團。志愿者們給社團提供了大學英語四級的輔導,社團不定期開英語講座,定期舉辦英語打卡、英語競賽等活動。

楊小燕記得老師們經常說一句話:“與其等別人為我們提供環境,不如我們自己去創造環境。” 對于聽障生來說,背單詞最大的障礙是對音標沒有概念,不能邊讀邊記,楊小燕就利用從社團學到的背單詞技巧摸索出自己的方法,反復看和寫。因為英語四六級考試對聽障考生免試聽力,聽力的總分會算到其他題目上,楊小燕就專攻閱讀、作文和翻譯。

第一次報名英語四級考試,楊小燕順利通過。“不放棄不一定有好結果,但是放棄了就一定沒有好結果。”楊小燕說,她一直堅信這句話。

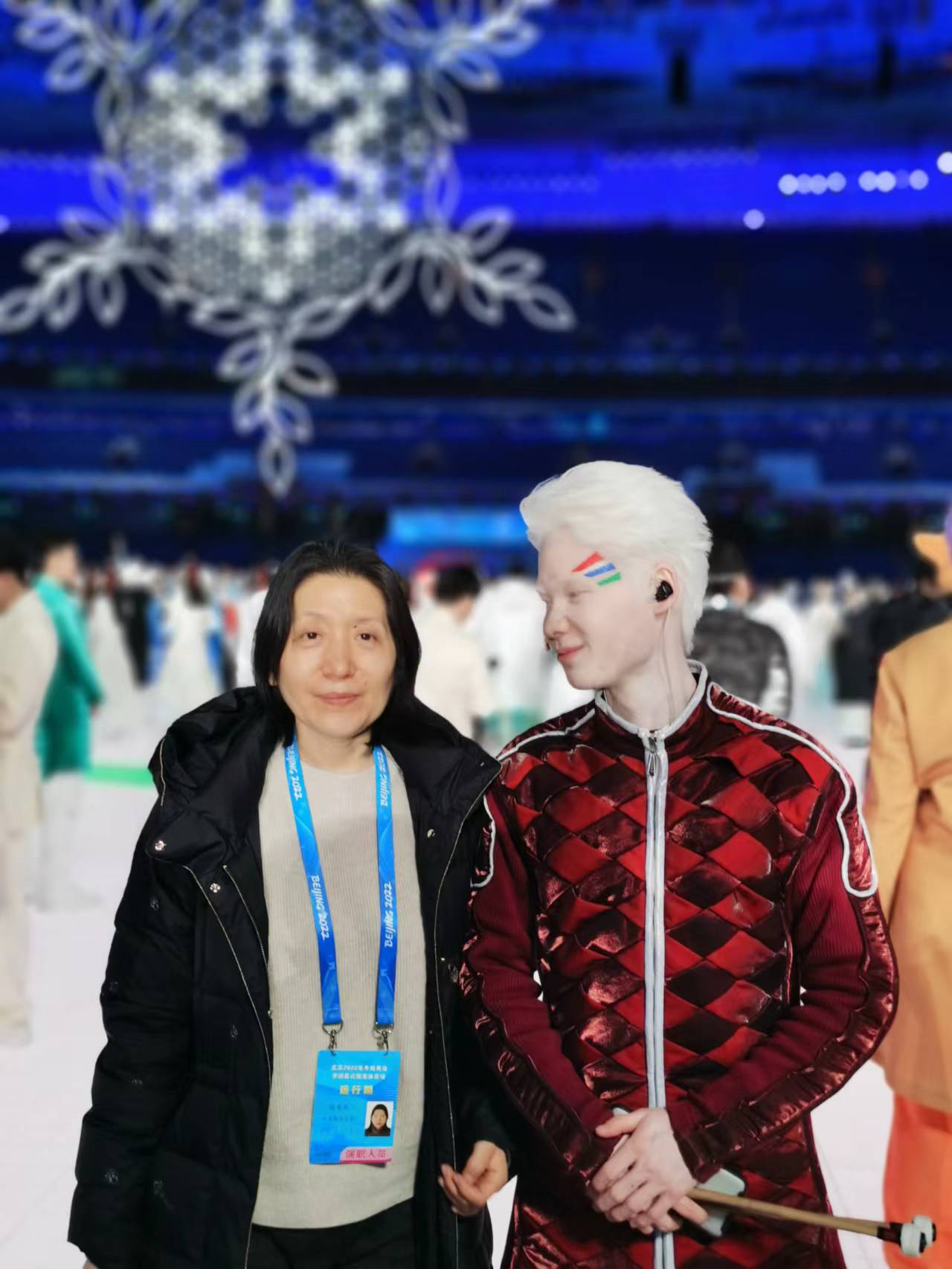

3月13日晚,北京2022年冬殘奧會閉幕式結束后,音樂學專業負責人張愛民(左)和2021級學生、定音鼓鼓手王得江合影。

受訪者供圖

要抵達和別人一樣的終點,總是要多繞一個彎

很長一段時間里,學工辦主任寇蘊都能在某個教室的后門看到一個踱步的女孩。

女孩叫谷鑒嵐,9歲那年,她被確診為非典型脈絡叢乳頭狀瘤,開顱手術后,一直高燒不退,顱內積水壓迫了視神經,術后第八天,她失去了光明。

為了給她治病,家里的房子賣了;姐姐想省錢,差點放棄上大學;父親曾是一個小老板,花光家里所有積蓄后,他四處打零工,哪里有活兒就去哪;母親則隨她一路輾轉陪讀,從湖南到北京。

北聯大為谷鑒嵐的母親安排了保潔工作,她可以住在學校里陪孩子,不必在外面租房。學校還特意空出一個小工具間,讓她有地方為女兒熬藥。

谷鑒嵐時常會暈厥,腦袋里的腫瘤就像一個不定時炸彈。好好坐在教室里上課都成了一種奢望。她總是會感覺透不過氣,為了不耽誤學習,她就在教室后面站著聽講,站累了就在后門附近輕聲踱步。

對于姚慶敏來說,要抵達和別人一樣的終點,總是要多繞一個彎。

沒考上高中的她,選擇前往一所中專學幼師專業。幼師專業的課程中有一門電子琴演奏,小時候她在桌子上畫的黑白鍵成為了立體的琴鍵,她央求母親為她買一架屬于自己的琴。

姚慶敏家不算富裕,父親在她三歲時患了腦萎縮,之后七八年都不能工作,一家人全靠母親種地和打零工支撐。

一架鋼琴1萬多元,放在平房里十分扎眼,周邊幾個村子沒有任何人家里有鋼琴。在鄰居的眼里,姚慶敏的母親簡直瘋了。

16歲開始學鋼琴,她已經落后了同齡人十年乃至更長的時間。從幼兒園下班后,姚慶敏經常坐在鋼琴前,拿著一個超高倍數、用來放大玉器裂紋的放大鏡看樂譜。因為視野缺陷問題,看幾個音符,她的眼睛就會找不到剛才看的點。沒有錢請老師,遇到不懂的,她就等著琴行的鋼琴老師下課后,厚著臉皮跑過去詢問幾個問題。

除了媽媽,家里所有人都反對姚慶敏上大學。他們認為,姚慶敏是個女孩,視力還有障礙,繼續讀書遠不如早早嫁人、生孩子好。

姚慶敏沒有辜負母親力排眾議的堅持和選擇。她通過了北京聯合大學的單考單招,考進音樂學專業學習。

大二時姚慶敏開始在圖書館勤工儉學,隔一天值一次班,勵志獎學金和貧困補助也能讓她支付得起學費。她幾乎沒再向家里要過錢。

學習之余,她還每周六給孩子做鋼琴家教。她很擅長發揮自己的優勢,因為做幼師的經歷,她說話溫柔,有親和力。這些小孩子中,有幾個跟隨專業音樂院校的學生上過課,但是最后都選擇了她。

2月21日,查詢考研初試成績的時候,車大爽激動地哭了。394分——他在天津理工大學聾人工學院的研究生考試初試中排名第一。

從入學起,他連續四年在視覺傳達設計專業排名第一,曾獲得國家獎學金、國家勵志獎學金、校級獎學金等。因為家庭條件不好,錯過康復黃金期的他,沒有辦法佩戴助聽器。對于其他聽障人士來說,能刺激殘余聽力細胞的助聽器,對他只能產生雜音。

沒有聲音的生活,是枯燥而又孤單的,他索性摘掉助聽器,用鏡頭記錄這個世界。他用獲得的獎學金和兼職工資出去遠足旅行,拍景拍人拍生活,用影像代替言語,表達他的世界。

目前,車大爽已順利通過復試,接下來,他還想走得更遠,一步一步去實現支教的夢想。

周昊雨在戴玉強開辦的培訓學校里做藝考聲樂老師,他正在給學生教學。受訪者供圖

“你學習一兩句他們的語言,在他們心中就意味著平等和尊重”

走進北京聯合大學的第一天,郝悅感覺到了非常大的不適應。

食堂里,沒有什么人聲,只有鍋碗瓢盆亂撞的聲音;吃著飯的同學突然放下筷子,打很久她看不懂的手語;睡得正香,會有突如其來的關門聲和大叫聲——聾生們聽不到那些劇烈的聲音,一不小心就會搞出很大動靜。

郝悅是2002級特殊教育專業的學生,當時的北聯大特教學院,一個年級200多個學生中只有38個健全生。走在校園里,郝悅產生了一種難以言喻的孤獨感:她根本看不懂同學們在“說”什么。

郝悅心里不是滋味。她找到一個會打手語又能發聲說話的聽障同學,在并不算專業的指導下,只用了一個月的時間便熟練掌握手語,幾乎能做到同聲傳譯。

因為手語學得快,郝悅很快成為學院里的“風云人物”,聾生們好奇她的故事,都喜歡找她聊天,她也在這個過程中不斷練習手語。

正巧有一個很好的機遇。中國人民大學想開辦手語社,找到了北聯大,于是北聯大派出了郝悅。

在人大的第一節手語課,只有7個學生來,其中還有兩個外國人。郝悅年輕,也不怕沒面子,來幾個學生她都好好教。慢慢地,來上課的人數增加到了兩百多人。

郝悅在人大的手語課一炮打響,許多高校慕名而來。她前往20多所高校開辦手語課堂,在她的帶領下,北京市高校手語聯盟成立了。他們給聯盟起名為“北京鴻雁志愿者服務隊”,希望“鴻雁們”能在語言障礙人士與健全人之間架起一條自由溝通的橋梁,遠傳佳音。

課講得多了,郝悅也一度覺得苦惱,有些學生是不是只為了那幾首手語歌才和她學手語?

后來,她進入北京市殘聯工作,成為北京市殘疾人福利基金會秘書長,她慢慢理解了,手語是一門用來和聽障人士溝通的語言,“你學習一兩句他們的語言,在他們心中就意味著平等和尊重。”

她經常用自己的經歷告訴渴望參與助殘公益的企業和愛心人士,殘疾人需要一種發自內心的尊重:既不仰視,也不俯視。

2020年11月,企業的志愿者給特殊教育學院的聽障學生做模擬面試。受訪者供圖

除了身體上的殘疾,他們與健全人并無二致

在無障礙設施方面,學校充分做好了“兜底”工作。

北京聯合大學特殊教育學院成立于2000年9月,是我國第一所殘健融合、綜合性的特殊教育學院。對于學校的老師來說,這里更像是為孩子們提供實現夢想的平臺,“希望他們能在這里重新認識自己,并坦然處之。”

2009年學校翻修后,校園里的無障礙設施提高了一個檔次。學校在每個聾生的床下安裝了聾生床震系統,宿管和保衛科有開關,萬一有地震、火災等突發事件,震動的床能及時把聾生搖醒。每個教室里都有聲光課鈴系統,看見彩燈閃,聾生就知道上下課了。

近三四年,學校購買了語音轉文字系統,安裝在階梯教室、禮堂等處,教師說完話就能在屏幕上直接顯示出文字。

對于盲生來說,學校的每個宿舍和教室的門口都有一個位置播報器,盲生一摁,就會聽到當前位置的播報聲。

全盲生往往靠習慣記住道路,常有孩子走著走著,頭撞上燈桿,學校就在燈桿上裹一層海綿。食堂還給所有盲生建了一個群,給他們播報每天的菜品。

在遇到這些孩子以前,教科辦主任劉國華總覺得殘疾人是弱勢群體,需要大家不斷地幫助。但是有一次,一個盲生下臺階的過程扭轉了她的印象。“那孩子在探到第一個臺階后,一溜小跑地顛了下去。”

她第一次感到,原來殘疾人也可以做到很多大家想象不到的事情。

這樣的感覺,在張愛民的音樂學專業里,更為突出。

具有絕對音高的谷鑒嵐可以通過拍手傳來的回聲判斷前方障礙物的距離。還有的學生在張愛民用按鍵手機撥號時,能夠從按鍵聲音的細微差別中判斷出她所撥打的電話號碼。

2016年,張愛民的學生許祿在《最強大腦》第三季的舞臺上成功挑戰“絕對音速”項目。對于相同型號的汽車,許祿能通過鳴笛聲聽出汽車間的細微差別,通過風與汽車的摩擦聲判斷汽車的大致車速。后來,他還代表中國戰隊在國際賽中戰勝了德國14歲音樂大師曼紐爾·利普斯坦。

身體并非那么脆弱,它具有強大的代償功能,某一個器官的受損,身體會加強其他器官的功能。

相處久了,張愛民越發地喜歡這群盲生:他們聰明,對音樂有靈性,而且足夠刻苦。有時,張愛民11點半下課,10分鐘后她剛收拾完東西走出琴房,已經有學生吃完飯跑回來對著錄音機練琴。

張愛民知道這群盲生的能力,所以她從不溺愛他們。學校里新來的老師,看到盲生總想去扶一把,張愛民不這樣,如果有盲生告訴她琴房的椅子壞了,她會告訴孩子,哪間教室的椅子是好的,你可以自己去搬。“老師并不需要像保姆一樣事無巨細,孩子們總要走向社會,過多的幫助反而會消磨意志。”

在張愛民看來,這群孩子除了存在身體上的障礙,其他方面與健全人毫無二致。

3月29日,孫巖正在給聽障學生上網課。新京報實習生 王燁烜 攝

“生命裂了縫,陽光才能照進來”

在孫巖看來,有了實時語音轉文字的工具,聽力障礙并不影響正常溝通,甚至通過“無障礙AI通話服務”,重度聽障者還可以打電話。

可是他們的就業依舊是個大難題。孫巖每年都要到招聘會現場“刷攤位”,必要的話,還陪學生去面試以期與企業增進了解,提升聘用可能性。“有的崗位不需要頻繁的口語溝通,明明聾生可以做,但公司想當然地認為他們溝通效率低、可能有心理問題、需要特殊照顧。”

為了解決就業問題,老師們需要不斷維護校企關系,爭取新企業的關注,并且鼓勵學生多投簡歷。很多時候,注明聽障身份,簡歷可能如泥牛入海;不注明,各種婉拒也可能在面試時撲面而來。

老師們一遍一遍和公司溝通,試圖打破這無形的壁壘。孫巖教的聽障生里,有去做開發測試、數據處理、運維的,還有做動畫、平面設計、新媒體運營的,普通大學計算機專業畢業生能做的工作,他們基本都可以做。有時,孩子們會開心地和她分享自己漲工資、升職的好消息。

2020年,從視覺傳達專業畢業后,王躍龍成為北京朝陽區政務服務管理局的一名工作人員。同事們能聽懂他有些磕絆的話,但是很樂意向他請教手語的打法并私下練習,他也會利用早會時間給同事們普及殘疾人知識。

在一線窗口工作中,他成了聽障辦事人的“翻譯官”,還接到過不少表揚信。在管理協調科里,涉及方案撰寫溝通的時候,同事也愿意為他提供幫助,一趟趟幫他和各個部門對接好。他愿意賦予自己更重要的使命:他要用自己的經歷,證明“殘健融合”是可以實現的。

“殘健融合”這個詞,郝悅已經為之努力了十幾年。離開學校后,她沒有放下手語的傳播。2014年,她推動北京市殘疾人福利基金會舉辦北京市手語風采大賽。2018年,北京市殘聯等四部門推出北京市首個殘疾青年融合創業大賽,北京市殘疾人福利基金會對這些創業項目進行賦能孵化。目前已有兩個項目成功落地,實體經營。

“‘殘健融合’很難,我能做的就是把這個概念變成現實,大家看到成果后,自然就相信了。” 郝悅說。

今年已經是薛嵐顯創業的第七個年頭。

2015年,薛嵐顯從北京聯合大學特教學院針灸推拿專業畢業。先天性白化病導致他的雙目低視,在陽光下他需要戴帽子避免紫外線灼傷眼睛。

對于剛剛畢業的薛嵐顯來說,不創業就幾乎意味著失業。同一家醫院,比他視力更低、學歷更差的人被錄取了。他很清楚醫院拒絕他的原因——怕他那一頭白色的頭發和眉毛嚇到病人。

索性他就創業,白手起家,小有資本,搬家,血本無歸,回到原點,繼續創業……如今,他開辦的“易筋堂”已經成立了兩個分店,眾多老顧客慕名而來。

去年,周昊雨如愿拜著名男高音歌唱家戴玉強為師。戴玉強不輕易收徒弟,唱歌好不是首要的,首要的是人品。他找人到周昊雨當時兼職的木馬童話黑暗餐廳調查后決定收下這個孩子。

在這里,他學到了更多曲目,因為意大利語的盲文曲譜并不多,中國盲文圖書館也找不到多少,他就自己翻譯,到現在,他寫了整整三大本盲文歌詞。

谷鑒嵐的夢想也與音樂有關。她想成為一名音樂治療師,她相信,欣賞音樂、解讀音樂可以緩解人們的心理健康問題。

音樂是她的藥,也是對心靈的療愈。就像她最喜歡的那首《死里復活》,歌詞的最后一句打動了她:“生命裂了縫,陽光才能照進來。”

她說,這就是在唱她自己。