超市收銀臺前,一位老奶奶掏出錢包,翻找著零錢,收銀員告訴她可以掃碼支付,奶奶擺擺手說不會整那玩意,繼續埋頭找零錢。

此時,收銀臺后已排起長長的隊伍,后面不明情況開始發起了牢騷,奶奶也察覺到自己耽誤了大家的時間,于是拿起一罐調料對收銀員說這個先不要了,這樣錢正好。

說完,急匆匆的收拾裝袋,臨走時對著后面的顧客滿臉迷亂而愧疚地說了聲“不好意思啊”。

一句“不好意思”道出了這位奶奶的不知所措,也道出了在智能時代下無數老年人的無力。

都說網絡的普及縮短了人與人之間的距離,給人帶來更加高效充實的生活,是啊,作為在智能化時代長大下的我們,自然受到了其給予我們的諸多利處,只是當我們走在這個時代前沿時,好像忘了身后還有一群走得慢的人。

這群人可能是我們的爺爺奶奶,也可能是爸爸媽媽。

他們在你看不到的地方,可能也經歷過跟這位奶奶一樣的窘迫。

據國家統計局數據,截至2019年年末,全國65歲及以上人口為17603萬人,占12.6%。

而據另項調查結果顯示,截止到2018年9月,55歲至70歲使用微信用戶只有6100萬。

但要注意,僅有的這些老年用戶中,能做到熟練使用的其實也不過寥寥。

他們不是不想用,只是在學習使用的路上有太多無奈:

聽不懂網絡用詞指引、看不懂頁面提示信息有時就連誤觸一下有時也很難找到返回鍵,在手忙腳亂的無措中,他們向孩子求助。

但孩子講一次還好,若是沒聽明白繼續追問,不耐煩的情緒就蔓延開來,于是漸漸的父母也不再向他們詢問,他們放下智能機,再次拿起老年機。

也就在我們對此不以為意時,有這樣一群人給我們樹立了榜樣:

她是給父母手繪微信實用攻略的90后女孩。

因為畢業后留在外地工作,父母只能通過每周撥打電話跟她聊會天,有次媽媽無意中說了句“自己快不如三歲小孩了,連微信是啥都不知道嘞”。

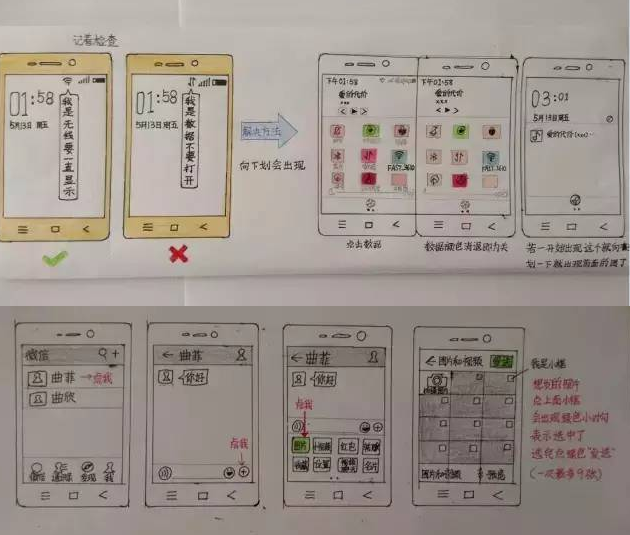

雖是開玩笑般的語氣,但女孩聽出了其中的心酸,于是她開始制作微信使用攻略,她照著手機一筆一劃地勾捺著,因為不放心,還在一旁備注了許多提示。

看著女孩手繪的攻略,不由得陷入思考,我們現在可以說手機不離手,每天刷著短視頻看著奇聞八卦,還會抱怨日子無趣,但老一輩的他們呢,娛樂的方式無非看電視、溜會彎......

不要說他們之前也沒接觸過網絡因而已經習慣了這種方式,時代變了環境變了,就連我們甚至也不能常常陪伴左右了,他們的心態也是會變的,他們也想像我們一樣,享受下“網上沖浪”的樂趣。

女孩手繪微信實用攻略的事情一經爆料后便感動無數網友,大家也才意識到自己的不耐煩于父母而言有多么殘忍,于是很多人撥通了父母的電話,問他們之前問的那些問題還想不想繼續學。

除了像這個女孩一樣的貼心子女外,還有一群人,比如昆山市圖書館“E養天年”老年人智能手機培訓班的創辦者。

2021年,由昆山市圖書館和蘇州大學社會學院師生聯合打造的老年人智能手機培訓班正式面向55歲以上老年群體招募。

據了解,該培訓課程分為初級、中級、高級三階,涵蓋了微信基本使用、便捷網絡辦事、移動支付線上購物及線上文娛生活等多個方面,同時也對預防網絡詐騙進行了關注教學。

老年人可以根據自身情況選擇不同階段的課程,并且所有課程均為公益免費,以實際行動助力老年人跨越數字鴻溝。

只要被看見,就不會被落下。去年,全國多地開設老年手機培訓班,他們在課堂上學會了掃碼、打車,學會了購票、預約,學會了利用小小的手機看外面大大的世界。

“學成歸來”后的他們也會向孩子們“瘋狂炫耀”,接連不斷發來表情包、照片,一有閑暇便打來的語音/視頻聊天;轉發不斷的養生保健攻略......

其實無論網絡有多智能,其本身也是冰冷的,能賦予它溫度的有且只有人。

網絡的高速發展是為了普惠大眾,可若在研發及使用過程中只迎合或忽視某一群體,那么這種偏離初衷的存在還能被稱為“普惠大眾”嗎。

都說一個國家的文明程度取決于對弱者的態度,在網絡日新月異的今天,不應該讓老年人隱身,他們也曾年輕,我們也會老去,世間人流雖浩蕩,但忘記就是罪過。

新的一年,希望為人子女者對父母長輩多點耐心,就像小時候他們不厭其煩地教你吐字歸音一樣;希望各地加強對數字化時代老年人的重視,讓類似老年人手機培訓遍地開花;希望各辦事單位多保留一個人工窗口,為確實無法使用手機的孤身老人行一些方便......