這個年就像做了場夢一樣過完了,只留下碎了一地的鞭炮皮、一桌熱了又熱的年夜飯、一雙飽含淚水的眼睛。

在外務工的父母、兒女又要進城打工了,留守兒童和留守老人又出現了,村子又空了。

“我的夢想就是想打工“

“不知道做什么,考不起就算了”

“留守兒童沒辦法,又不是你想當留守兒童”

“反正我也改變不了什么,只能接受”

“母親都離開我了,萬一父親再離開我呢?怎么辦”

13歲的李衛東這樣說。

曾經,李衛東也不是“留守兒童”,從小學一年級到六年級,他和姐姐都跟著父母在外漂泊。

但隨著母親病重負債,三年前,李衛東跟隨母親回到了正安縣老家,轉學到當地的瑞溪中學。

在學校里,他很孤獨,常常一個人沉默不語;回到家中,只有病重的母親為伴,父親很少回來。

可病魔并沒有對這一家網開一面,母親還是被病魔帶走了,家中為給母親治療而負債累累,此時,他才念九年級。

他不禁擔心遠在江蘇打工的父親,想著他跟父親一起打工,減輕一些生活負擔,他無法接受父親再離開他了。

留守兒童卑微的夢

貴州省遵義市正安縣大山深處的瑞溪中學,有184名像李衛東這樣的留守兒童,他們由于父母離異或外出打工,長期缺乏父母的陪伴,在感情和精神上都存在空缺。

根據調查顯示:我國的農村留守兒童有700多萬,他們的孤獨、迷茫、脆弱、自卑,常常無人傾訴。

山區的留守兒童的未來,大多只有兩條“現實”的路可以走——外出打工或是留在山區務農,這似乎是他們逃不掉的命運。

就算是像李衛東一樣上了學的孩子,同樣有著“上學不如打工”的困惑和迷茫。進廠打工能緩解父母的負擔,解決最眼前、最需要的問題;而上學這種遙遠而陌生的夢想,是可望而不可即的。

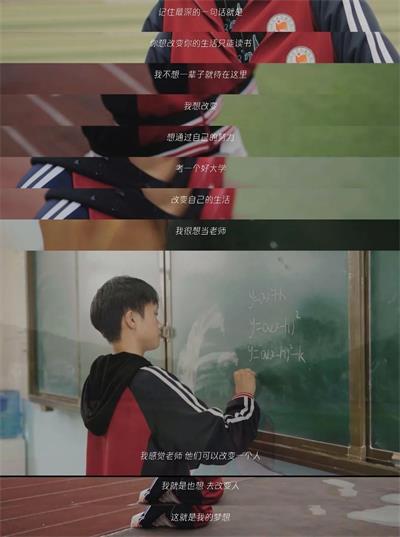

但是,李衛東的數學老師陳昌敏是這樣告訴他的:“你想改變自己的生活只能讀書”。

在陳昌敏幾十年的教育工作生涯中,她見過數不清的學生,學著學著,人就不見了。

這是困擾全國6100多萬留守兒童,以及他們老師的問題。“遠方”的世界對他們充滿了吸引力。那里有他們的父母,以及代表著“先進”、“富足”的一切。

筑夢飛往遠方的翅膀

李衛東和他的同學們同樣渴望、向往著大城市,想象著大城市是什么樣的?學生怎么上課的?

山區的孩子向往遠方,卻又不了解遠方——這個問題非常現實地是擺在陳昌敏教室里,她需要和全社會一起去解決。

在這些大山深處的偏遠地區,教育資源和師資力量有一定程度缺乏,很多留守兒童更是難以接觸到更廣闊的世界。

2019年,李衛東所在的瑞溪中學建起了一間“夢想中心”。這是上海真愛夢想公益基金會的公益項目,從2009年起,該項目在全國31個省市自治區,改造出了4600多間“夢想中心”,其中貴州數量最多,有400多間。

“夢想中心”是在欠發達地區的學校,改建一間傳統的教室,配備現代化教學工具的同時,為當地老師提供培訓,還配套開發了30多門“夢想課程”,涵蓋財商類、研學旅行類、反校園霸凌以及認識社區、重建親情相關的課程。

夢想課堂&遠程教學

在瑞溪中學,孩子們大約每周至少上一堂“夢想課程”,最受歡迎的課程,就是“去遠方”。

在這堂課,孩子們可以自由地說出自己想去的目的地,然后組團研究資料,制定行程。

一個學期16堂課結束時,基金會每年都會為幾十支甚至上百支隊伍,實現跨省研學的夢想。

“行萬里路”的研學路上,還要完成一些任務,比如跟外國人打招呼,一起合照之類的。

2021年9月,騰訊會議向貴州21所鄉村學校捐贈了騰訊會議Rooms。全體學生都可以通過互動屏幕,體驗大城市的老師是怎么上課的。

這種“互動啟發式”、“理論實踐結合”的教育方式,讓曾經夢想打工的李衛東,重燃學習熱情,高興地說“我想改變,想通過自己的努力,考上一個好大學”,“我很想當老師”!

踏上奔赴遠方的旅途

“夢想課堂”通過一塊小小的屏幕,用科技的力量,搭建起了連接精彩世界的橋梁,為孩子們打開了一扇夢想之窗。

遠方不是一個人的遠方,而是700多萬農村留守兒童的遠方。雖然遠方道阻且長,但身邊溫暖相伴。