“《鋼鐵是怎樣煉成的》中有句話‘生命對于人只有一次而已',下面哪個說法最接近此句意思。”

A.人的生命只有一次所以很寶貴

B.人的生命很寶貴因為它只有一次

C.人應該愛護自己的生命因為它只有一次

看著眼前這道小學語文題,家長們,你是否有許多問號?

不過不要懷疑自己的文學鑒賞水平,因為大作家王蒙老師在面對這道題時,也同樣“一個頭兩個大”。

作為曾經的文化部部長、中國作協名譽主席,王蒙筆下誕生了無數優秀作品,

可怎么也沒想到即便是這樣一位造詣頗深的優秀作家,也做不對現在的小學語文題。

在此前《圓桌派》的一期節目中,王蒙談及給孫子輔導小學語文的經歷。

他說孫子語文成績不好,學得很費勁,就跟他說;“我給你幫忙”。

誰料,孫子聞聲答了句:“你不懂。”

一聽這話,王蒙也來勁了:“我不懂?你這小學語文我能不懂?”

結果等孫子試題拿過來,他接連看完幾道題,還真就傻眼了。

除了上述舉例的題目外,他還舉例了一道更為抽象的題目:

“在我的窗外有一棵楊樹”,選出下列說法最接近的一項:

A:一棵楊樹長在我的窗外,我看見了

B:我向窗外看去,看見了一棵楊樹

C:有一棵楊樹被我看見了,它在窗外

思考良久,王蒙先生依然覺得每個選項都正確,可這個結果卻讓孫子嘲笑了:“您一邊呆著去,您考試也及格不了。”

王蒙先生的這段經歷,想必很多家長也一定經歷過,而這種局面的造成,讓人不禁發問:究竟是哪個環節出了問題。

有小學教育從業者表示王蒙先生及諸多家長看不懂試題的原因在于沒能理解新版語文的思路。

舉例中兩道題所給出的答案,看似都沒毛病,但其實都藏有一個簡單的邏輯關系。

就拿第二題來說,這道題的邏輯屬于視覺方向的邏輯,即題目中是:我、窗外、楊樹的順序。

那么一一對應起來,答案就選B:我向窗外看去,看見了一棵楊樹。

這個分析法,雖然找出了題目的標準答案,但很多家長并不買賬。

當下大多小學生家長的年齡與小編應該相差不多,我們小學時,老師每每在課堂提問,底下發言總是各種各樣。

比如問到“活躍”的近義詞是什么?

“活潑”“好動”“頑皮”......老師點贊完這些回答后還會繼續補充道:“‘靈動’‘開朗’也都對”。

于是根據老師的引導,又有許多近義詞呈現開來。

這時,老師便會以小見大般告訴我們中華語言文化的博大精深。

言外之意便是真正的語文沒有“標準答案”,一個題目可以擁有不同的答案。

如今,隨著素質教育的不斷提升,義務教育階段很多課程都圍繞開發孩子想象力和創造力展開。

這本是提高孩子創新力的好事,然而不少學校“好曲沒唱不出好調”,硬生生將創新創造演變成一場“文字游戲”。

前段時間有家長在網上分享了這樣一道語文題。

題目要求很簡潔:找不同類,并圈起來(如下圖)

首先第一個在給出的四種車中,孩子圈出了轎車,理由是只有這種是需要自己花錢買,可私人使用的。

第二個小題在四種禽畜中,孩子圈出了雞,理由是只有雞不會游泳。

但沒想到兩道題齊齊刷被老師打上紅叉,甚至還備注讓家長簽字。

事情一經分享,便火速引發關注,人們在吐槽題型之時,也有不少網友發出“還好出生的早,不然連小學都畢業不了”的調侃。

回到這道題本身,從題目要求看。此類題一般屬于自主發揮類,只要學生能結合自己思考得出答案,做到有理可依即可,而不是以一種想法為準繩給另一種想法打上紅叉。

當然也有人說此題破解之法就在題目中,要練就“火眼金睛”看到“不同類”和“不同”的區別。題中所寫的一個“類”字,就對同學們指明了方向,如果同學們沒仔細閱讀題目,自然會錯誤。

此說法和上文中那位教育從業者的分析一樣,看似有理,但實際經不起推敲。

“類”字放在那四輛車中,可以分為“目的功能”“所有權類”“運行方式類”等;放在四只禽畜,又可分為“有無毛發”“陸地河流”“繁殖方式”等。

所以這道題及判定方式所存在的不嚴謹成分不可否認,在作業及考試中,若想使用該題型進行考察,要么規定此為開放題,言之有理即可;要么就保證已知條件充足,按規答題。

這種題型一旦引發輿論,往往就有自稱的專業人士出來辯解,美名其曰培養邏輯、開發思維。

可一昧追求“腦筋急轉彎”般的邏輯,只會讓孩子在做題時下意識咬文嚼字去猜測題人心思,久而久之,孩子會喪失對語言藝術原本的鑒賞與思考,長遠來看,實為“悲劇”。

語文如此,其他學科就能“幸免”嗎?

或許你會說數學不像語文,有數據支持的創新經得起推敲。

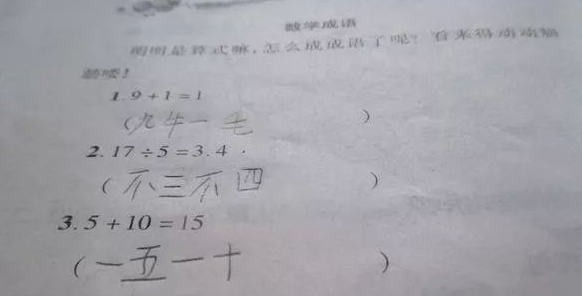

那不妨來做下這道小學三年級的數學題(如圖):

3+4等于7,不對,那究竟等于幾?

這時,肯定又有人站出來表示要根據上面幾個算術進行推理,考驗的是思維邏輯。

但這是數學啊,數學學科是根據客觀規律得出的研究成果,屬于嚴密學科類,即便是創新也要在合適的范圍內進行。

如此賣弄“文字游戲”,忽視可貴規律,真的合適嗎?

不要在把這說成是對孩子的培養了,真正的培養,首先就是建立在尊重學科的基礎上。

離經叛道的數學創新之上,是孩子們對規律的認真鉆研,有的孩子思路與官方一致,寫出了標準答案;有的孩子可能發現了另一種規律,寫下另一個答案,但最初結果往往還是會獲得一枚紅叉。

浮于表面的創新,說是創新,其實也不過換了個名字的“枷鎖”。

“孩子們,生活中有一種沒有形態、沒有顏色、沒有氣味的寶貝,那就是智慧,智慧永遠沒有標準答案,在你充滿美麗的想象中,你會感到你的思想如天空般廣闊,如果你說太陽的顏色除了紅色,還有黑色、綠色、白色......那么,我要說,我可愛的孩子,你一定會成為下一位諾貝爾獎的得主。”

這段話是以色列很多老師們對學生和家長說的話,而透過這段話,我們看到在這個沒有“標準答案”的國家,人口雖只占世界人口的0.11%,但獲諾貝爾獎比例卻高達18.5%。

他們沒有奇奇怪怪的題目,沒有咬文嚼字的要求,但孩子的想象和創造力都得到了很好地釋放。

當然,在青少年兒童創新創造力培養方面,目前我國也有多個地區及學校已走在前列且取得不俗效果。

在為這些地方及學校感到開心的同時,也希望這個范圍可以大一些,再大一些,好讓所有孩子們都敢說、敢寫、敢想......并讓他們的“敢”獲得正視、點贊或微笑。