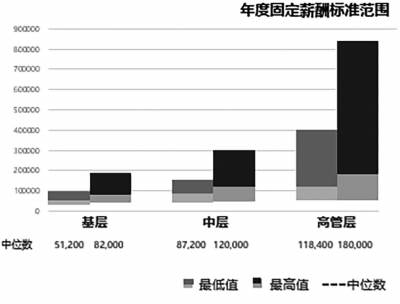

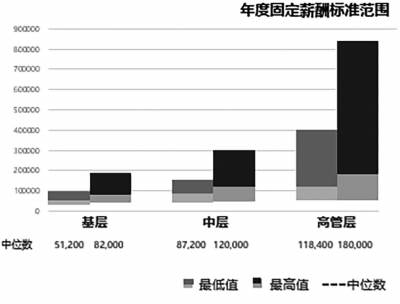

年度固定薪酬標準范圍

2020年離職人員去向

12月4日,美好社會咨詢社發布2020年度《公益行業薪酬與人才管理實踐調研報告》。報告以公益行業的人才管理現狀、后疫情時代公益組織的工作模式、公益組織吸引和保留人才的探索三個問題為導向,探索新的社會環境與人才管理要求下應如何吸引保留專業人才,以期為關注公益行業薪酬與人才管理實踐的伙伴帶來新的啟發和洞見。

總體趨勢:

人才管理內憂外患

脫貧攻堅、抗擊疫情等關鍵詞貫穿了整個2020年,為各個行業帶來了機遇和挑戰。公益行業站在時代的風口浪尖,重要性進一步凸顯,釋放出了巨大潛力,但同時也面臨著很多問題,其中“留人難”問題十分突出,成為機構發展的桎梏。

對外,疫情刺激之下公益組織暴露出了運營難題,面對大量的“刺激性捐款”,由于人員配備不足導致部分公益機構超負荷運轉,運營方面漏洞涌現。疫情過后,經濟下行壓力致使部分企業停產停工甚至出現破產裁員的情況,一定程度上削減了其后續的捐贈意愿,給公益組織造成籌款難題。此外,調研結果顯示,公益組織離職人員中超過三成去向為商業組織,遠超去年的22%。這是由于公益組織所占的資源和體量有限,較資本市場相比人才吸引力處于下風。

對內,許多公益組織的價值感召力后勁不足,且組織文化單一,一定程度上消磨了員工的工作信心與工作熱情,組織核心凝聚力的缺失勢必會影響到公益行業的長期發展。另外,我們發現,大部分公益組織所采用的員工激勵政策是非物質性的,而且缺乏持續有效性,連續兩年調研結果都顯示職業發展機會有限是最常見的離職原因。

人才招聘:

籌款仍是最難招聘崗位

本次調研發現,公益組織的主要招聘渠道為網上招聘(如:51job,智聯等),占比超過80%,其次是公益組織內部人員或相關方進行推薦,占比超過50%。在參與調研的機構中,人才招聘渠道中志愿者轉化為正式員工的方式排名在網絡招聘和內部推薦之后;同時,公益組織的人員招聘幾乎很少通過招聘會或就業輔導中心的渠道成功招募員工。

本次調研中,最難招聘的崗位前三位分別是籌款、傳播和項目人員,與去年調研中最難招聘崗位(項目、傳播、籌款)保持一致,由此發現這三個崗位長期內存在較大招聘困難。與過往不同的是,今年有一些過去未曾集中提到的招聘困難之位也有需求增加的趨勢,尤其是中層管理人員和銷售崗。

人員配置:

多以靈活用工的方式

調研發現,87%的公益機構會采用靈活用工的方式來嘗試解決人員供給及配置的挑戰,其中,吸納志愿者和雇傭兼職員工是最主要的靈活用工方式。其中,56%的公益機構中項目管理與執行崗位會采用靈活用工方式,其次,則為對外事務/品牌傳播、志愿者管理和財務管理等崗位。在以上崗位上,公益組織有最大的人員缺口。

晉升與發展:

職業發展通道仍待清晰

在人才晉升上,工作業績/表現、專業能力、責任感和主動性是大部分機構最主要的考核指標,工作經驗/年限、崗位空缺度、行業背景、學歷等因素也會作為參考指標。

本年度中的調研數據顯示,僅有35%的機構認為為員工建立了清晰的職業發展通道,大部分機構已經開展了初步的工作,但職業通道明晰化仍然任重道遠。

在人才發展方面,公益機構都為員工提供了多種類型的專業培訓,其中管理類(項目管理和組織管理)和傳播類的培訓是主要的培訓類型,項目管理也被認為是最有價值的培訓項目。

公益機構對于基層員工和中高層員工有不一樣的能力要求,大部分公益機構認為基層員工最需要提升目標導向和創造性執行的能力。相較于2019年度,更多的機構認為系統總結與反思的能力是基層員工需要具備的重要素質。而對于中高層員工,相較于2019年度,團隊管理的戰略思考及分解部署被認為是最需要提升的能力。

薪酬支付:

員工層級薪酬差距明顯

在本年度參與調研的機構中,高管層的年度固定薪酬最低值的平均值為147900元/年,最高值平均值為246366元/年,且支付周期普遍為月度支付。

在有明確薪酬支付標準的機構中,12.5%的機構對于短期全職員工(與機構簽定勞動合同,周平均出勤時間不少于40小時;勞動合同期為1年或以內的全職員工)制定了與全職員工不同的薪酬支付標準,與2019年相比有較大提升。40%的機構對于兼職員工制定了與全職員工不同的薪酬支付標準。

85.2%的機構將本機構財務預算作為薪酬支付標準回顧或調整時的最主要參考因素。按照重要性排序,薪酬支付標準回顧或調整時的其他參考因素包括:同類機構支付標準及支付趨勢、社會平均工資漲幅、本機構年度支出預算的結余情況、通貨膨脹率。

本年度,公益機構進行薪酬調整時參考的前五個主要因素是:機構業績/部門績效(81.9%),個人績效(72.7%),職位晉升(63.6%),職位級別(45.5%),服務年限(28.6)。其中,認為機構業績/部門績效為主要參考因素的機構由2019年的42.9%躍升至81.8%。

績效獎金:

逾七成機構設立計劃

本年度,72%的公益機構有績效獎金計劃,2019年這一數字為59%,比例有所上升。在不同類型的機構中,有績效獎金的比例從高到低依次為:工商注冊機構、基金會、民辦非企業單位、社會團體,這一趨勢與2019年一致。

在設立績效獎金計劃的機構中,38%按年支付績效獎金,4%每半年支付,12%每季度支付,15%每月支付。績效獎金實際支付額的影響因素按重要性排序依次為:個人績效、機構總體業績、所在部門/團隊/小組績效。

僅有18%的機構為員工提供了其他浮動薪酬項目,除績效獎金外,其他浮動薪酬項目按照被應用頻率依次是:籌款獎金、銷售獎金、項目推介獎、員工認可獎、項目補貼。

福利:

以現金形式為主

42%的機構提供差旅補助,是除五險一金外提供頻率最高的福利項目。此外,被提及的福利項目還包括補充醫療保險、防暑降溫費、節日福利、項目活動補助、電話補助、電腦補助、商業意外保險等。

66%的機構提供了靈活工作時間,是靈活工作安排中應用頻率最高的措施。此外,應用頻率較高的前三項靈活工作安排措施還有:靈活休假政策、靈活工作地點和勞動保護。

人才保留:

超三成離職者進入商業

與去年相比,人員流動的最大階段依然集中在春節附近(12月、1月、3月),而2月份沒有位于前列的主要原因可能是當時處于疫情暴發期,市場人員流動率較低。

在本次調研中,發現公益組織離職人員超過三成去向為商業組織,遠超去年的22%,但仍有25%左右的員工去向未知;同時,與去年相比,離職人員去向為其他公益組織的占比幾乎保持不變,約占28%。

本年度調研與去年相比,前四個主要離職原因沒有變化。“職業發展機會有限”仍位于最常見的離職原因之首,約占38%;“工作生活不能平衡”位于第二位,約占30%;新增加“對于工作內容不滿”這一原因(18%);去年位于第五位的“缺乏足夠認可”原因,今年位于第六位,約占14%。

對于參與調研的機構,“工作意義認同”作為最常用的人才保留手段,約占80%。這代表機構和員工都越來越在乎對于工作內容背后意義的認同,同時極高的占比也代表著,未來機構不僅僅要看重現金激勵手段,在員工對工作意義認同這個維度也要格外關注。其次,去年最常用的人才保留手段“富有挑戰性、創造性的工作內容”位列第二,約占63%。

疫情影響:

遠程辦公對效率影響不大

在疫情的影響下,有82%的受訪機構采用遠程辦公的形式。配合居家辦公,超過一半的機構提供彈性工作時間的方式,同時提供線上培訓幫助員工適應新的工作方式;員工的心理健康也是機構關注的重點,有28.2%的機構為員工提供心理支持和壓力疏導。

對于部分無需線下開展工作的公益機構而言,遠程辦公節省了通勤時間,同時員工的積極性也更高;認為遠程辦公降低了工作效率的機構大部分認為,遠程辦公提高了溝通成本,但工作效率低下。

近一半的機構在疫情結束后不會延續遠程工作的方式,主要原因在于線下溝通的效率更高,且有些工作需要在線下開展;而選擇繼續延續遠程辦公的機構,大多數在疫情之前就采用靈活辦公的方式,疫情只是固定了這一工作形式。

后疫情時代,如何破局?

首先,打造靈活的組織和人才管理。為應對人員供給和配置的挑戰,公益行業已開始探討或實行多樣化的雇傭形式和靈活的辦公模式,例如吸引更多資深的志愿者或兼職員工,從而擴大資金來源,還可以獲得更豐富的經驗流動,增強組織活力和效能。為加速機構成長,個別公益組織考慮在內部實行輪崗制,培養更多復合型人才。對于如何解決“留人難”的問題,報告建議,除薪酬外公益組織可以嘗試利用各種非物質形式的激勵手段,增強員工的使命感。

其次,增強價值認可,構建專業化團隊。在本次調研和面向公益組織從業者的訪談中,“溫度”是一個時常被提及的字眼。公益組織的服務領域與社會福祉緊密關聯,社會大眾對公益情懷的認可是公益組織基因中不可或缺的部分。

通過建立行業聯盟、公益組織論壇、以及專業領域跨界交流等手段,可以讓更多圈外的人才及組織了解公益組織現狀及未來發展趨勢,擴大公益行業的社會認可度、職業認可度。公益行業區別于其他類型行業的地方,在于其獨特的創新性思維和組織活力,也是越來越多商業領域從業人員選擇進入公益行業的原因,他/她們在商業領域原有的專業素養都利于推動公益事業的專業化與創新發展,是一股不容忽視的力量。

志愿者是公益人才隊伍中不可或缺的重要部分。志愿者的專業化在近些年來愈發明顯,一方面,各類志愿者聯盟抑或培訓機構相繼成立,為志愿者專業化技能的培訓提供了學習與交流的平臺;另一方面,融合商業化運作模式與理念的志愿者組織也在公益領域中展露鋒芒,為志愿者的專業化啟迪了新的思路。