來源:小紅書

點點微光照亮未來之路

2013年,廈門大學藝術學院的學生朱少鵬參加了學校的暑期“西部行”支教活動,奔赴甘肅裴家營鎮(zhèn)中心小學,進行為期一個月的支教活動。

來源:小紅書

他出生于甘肅平?jīng)鍪袥艽h四坡村,沒有人比他更理解走出大山的究竟有多不容易。

“我希望給那里的學生帶去一些外界的信息,用自己微弱的光為更多孩子照亮未來的路。”

剛到支教地時,孩子們早已等候多時,他們幫著朱少鵬一行支教老師拎行李、拉箱子,老師們很快也被學生們的熱情感染了。

在學校,朱少鵬班主任,兼職教美術課和語文課。

在上美術課的過程中,他發(fā)現(xiàn)許多孩子不敢動手嘗試。于是,就鼓勵孩子們跟著他畫,不管畫的好或者壞,都會夸獎他們,孩子們越來越大,敢于嘗試了。

教學之余,朱少鵬常常到學生家里家訪,這始于他來支教時的一點“私心”。

對他來說,孩子求學的過程中,家人的支持至關重要,他希望用自己的切身經(jīng)歷,一點點地改變那些不愿孩子求學家長的觀念。

不僅如此,朱少鵬還在培養(yǎng)孩子們的美育,他常常用自己的學習經(jīng)歷,鼓勵孩子們大膽想象未來的樣子,鼓勵他們走出去看看。

時至今日,當年小云跟著支教老師學唱《Yesterday Once More》的情景仍歷歷在目。

“我們英語不太好,單詞不會讀,但當全班一起聽這首歌的時候,心里突然有種下一顆種子的感覺。

從那時開始,我就知道未來是什么樣子,它應該是廣闊的、浪漫的、色彩斑斕的。

我覺得支教最大的意義就是讓我們變得敢于想象,我試圖去觸碰看上去遙不可及的世界,然后我真的從那時那地出發(fā),一步一步走向未來。”

來源:小紅書

一個月的時間,朱少鵬很快與孩子們打成一片,成了備受歡迎的“孩子王”。

“我記得當時有一個二年級的小女孩,一下課就跑到我這,抓著我的衣襟,一直跟在我身后,上課了也不愿意回去。”朱少鵬笑著說。

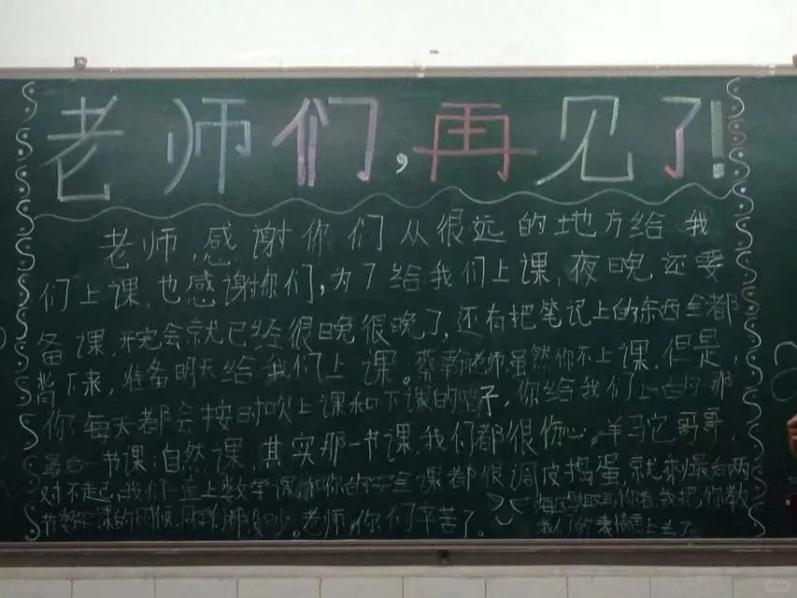

在支教結束臨別時,孩子們在黑板上寫滿給支教老師們的話。

來源:小紅書

這段支教經(jīng)歷,同樣治愈了朱少鵬自己,他看到自己十年前種下的大學夢的種子生根發(fā)芽,長成參天大樹,說不出有多高興,同時,也感覺自己被這些孩子們反向教育了。

“他們使我變得更有信心,更加地熱愛生活,最重要的是打開了自己被考題書海塵封已久的心,真切地感受到純粹的愛,也讓我變得更會愛。”

他不僅堅持支教,2014年去龍巖的一所山區(qū)小學支教,2016年畢業(yè)后也積極參加支教活動。

他至今還存著支教時拍的400多張照片,記得教過的每一位學生,即使十年后的今天再翻開照片,還是能準確叫出他們每個人的名字。

來源:小紅書

朱少鵬借此機會,和小云約定在北京見一面。

喜訊還不止于此,還有幾名小云的同學也聯(lián)系上了朱少鵬,他們有的還在讀書,有的已經(jīng)走上工作崗位。

“看著他們循著自己的人生軌跡大步流星,按照自己的想法在生活時,我由衷地為他們高興。”

播撒下愛與夢想的種子

這是一個跨越山海、超越時間的暖心故事。

十年前,大一學生朱少鵬不遠千里奔赴甘肅支教,盡己所能帶去世界的繽紛,播撒愛與夢想的種子。

十年后,當初小小的種子,在時間的催化下,已然悄悄地生根發(fā)芽、枝繁葉茂。

支教一方,花開一片。支教讓兩個素不相識的人從此有了交集,成為彼此青春的見證者,而我們是他們幸福的見證者。

正如小云在帖子里寫道:“我一路遇見的所有老師精心照顧一顆小小的種子,澆水施肥,所以我才能生根發(fā)芽,開出屬于自己的花。感謝每位曾經(jīng)、正在或是未來會去支教的朋友。”

來源:小紅書

人們常說,教育就是一棵樹搖動另一棵樹,一朵云追逐另一朵云,一個靈魂喚醒另一個靈魂。

其實,朱少鵬在小云家鄉(xiāng)的支教時間并不長,但他們的到來,守護大山里的星光,讓山區(qū)的孩子看到了未來更多的可能,點亮了他們的人生夢想,激勵著他們朝著自己的未來一步一步邁進。

朱少鵬只是中國千千萬萬支教群體中的一員。

他當年參加的暑期“西部行”支教活動,成立18年來,參與支教的大學生1000余人,共計影響了1萬多名西部地區(qū)的孩子。

讓心靠近,讓愛傳遞,這或許就是支教的魅力所在,也是教育的意義所在。

公益中國網(wǎng)在此衷心地祝福,每一位支教的靈魂工程師,那個為此而一直保留著的電話號碼,能夠響起期待的鈴聲。

也希望那些曾經(jīng)在心中被種下“走出去”種子的小朋友,在成為大朋友后,還能不忘來時路,薪火永相傳。