尊醫重衛,是一個文明社會的必備元素。

2024年7月20日,溫州醫科大學附屬第一醫院發布通告:李晟醫生經搶救無效不幸去世。

在悲劇發生后的幾天,越來越多人在悲傷之余發出疑問:

“醫患關系,還會好嗎?”

一、“下輩子別再餓著肚子加班了”

悲劇發生在一個陽光明媚的午后。

溫州醫科大學附屬第一醫院心血管內科的李晟醫生像往常一樣利用午休時間接診患者。

可隨著一名持刀男子的出現,這位勤勉于崗位的醫者走向了生命的終結。

來源:微博

監控顯示,兇手在進入門診室后就將利刃刺向了李醫生的脖子,絲毫沒有防備的李醫生根本來不及閃躲。

最后,他倒在了熟悉的醫院長廊,倒在了連一口熱乎飯都沒吃上的午后。

如此悲劇,讓人扼腕嘆息。

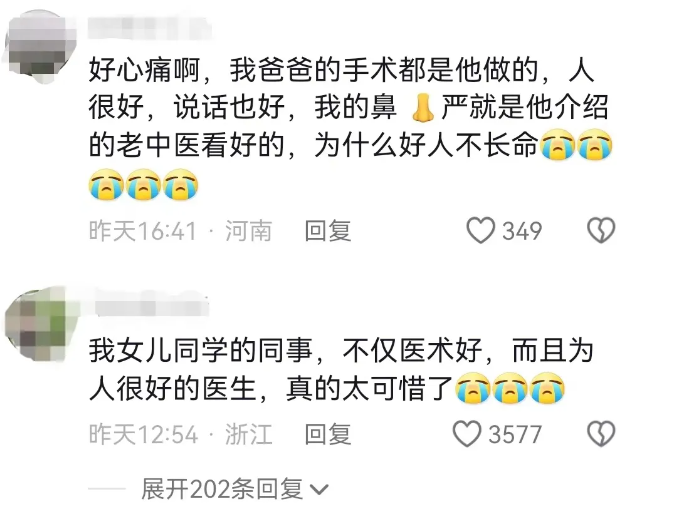

李醫生走后,很多李醫生的患者發文悼念:

“李晟口碑極好,從來不懂得拒絕病人,非常體諒病人的難處。”

“還來不及對醫生說感謝的話,每次帶媽媽過去看病,心里都是帶著感激,這么好的醫生。”

......

來源:網友評論

同事在談到李醫生時,惋惜之情同樣溢于言表。

在他們眼中李醫生是院里最好的心內科醫生,也是最一心撲在患者身上的醫生。

之所以沒升副高,是因為當年為搶救患者錯過了最后一次碩士畢業考試。

然而,就是這樣一位醫術和醫德雙馨的醫者遭受了生命不該承受之重。

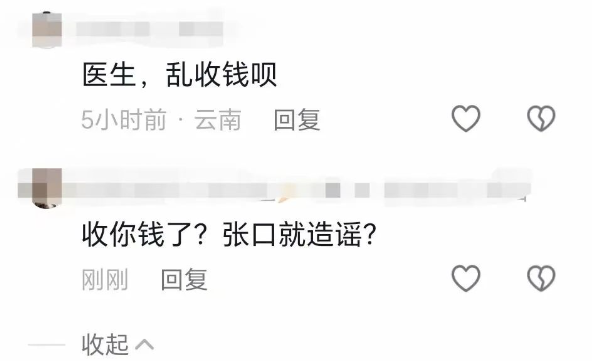

而隨著網絡輿論的持續發酵,一些轉移話題甚至污蔑醫生群體的言論開始出現。

來源:網友評論

有人說兇手雖然做得不對,但他也是出于保護家人的本能,不應該受到過多苛責。

還有網友不顧事實真相,張嘴造謠李醫生收了病人紅包,所以才招來報復。

此番言論的出現,豈止是悲哀!

別有用心之人總想用悲情氣氛為加害者開脫,總想用“抖機靈”的方式在輿論場上博得關注,他們總覺得自己說說而已,就算假的又怎樣。

卻不知他們所言的字字句句都如加害者行兇時的那把匕首。

重傷著不會拒絕病人的李醫生,也重傷著每一個醫學從業者。

二、捅向醫生的刀,刺傷的最終是患者

一個醫生,需要走15年甚至更久才能走到患者面前。

行走其間,我們不知道他們要讀多少書、吃多少苦。

只知道在他們終于學有所成可以救死扶傷時,毀掉他們僅需短短幾秒。

來源:微博視頻號

21日,李醫生的親友為他舉行了追悼會,被短短幾秒殘害的李醫生帶著他高明的醫術、寬厚的醫德,永遠離開了。

但他的離開,不是一個人一個家庭的悲劇,而是所有人的損失。

所謂傷醫殺醫,其傷害的、殺死的從不只是一個醫生,還有他身后等待他治療的患者。

來源:圖怪獸

而傷醫殺醫事件所引起的連鎖反應,最終的矛頭也將直指患者。

這些事件累積導致的恐懼,會讓醫生對自己的工作失去信心,他們可能會挑選患者以規避風險,也可能會離開醫療崗位。

可他們,原本可以救治很多人......

與此同時,那些心懷醫學理想的醫學生也會因此焦慮不安,他們可能不再把救死扶傷作為動力,可能在畢業后放棄醫學另謀出路。

可他們,原本可以成為好醫生......

當醫生對這份工作感到無力,當孩子們對醫學失去了向往,當人人不敢當醫生,那到時,抱病的你我又該如何是好?

來源:圖怪獸

可能有人覺得國人數量眾多,因為這些事故導致醫療衛生行業缺人的情況不會發生。

但事實真的如此嗎?

據澎湃新聞“2016高考狀元調查問卷”數據顯示,來自全國22個省份的36位狀元無一人選擇醫學。

另據2024年全國各地高校陸續公布投檔分數線顯示,醫學類院校遇冷,其中湖南省本科批次大量醫學類高校竟然出現空檔。

醫療糾紛、傷醫殺醫事件不是醫學遇冷的全部原因,但卻是最主要的原因。

當現實擺放于眼前,我們也不妨捫心自問:如果醫學的盡頭是倒在患者的刀下,那學醫、做醫生的意義該是什么。

來源:圖怪獸

埋怨、指責、傷醫、殺醫......這一切做盡,換不來起死回生也解決不了任何問題。

那些揮向醫生的刀,落在了醫生身上,也刺在整個社會道德和良知的底線上。

最后只會落得醫生流失、患者無望。

三、為眾人抱薪者,不可使其凍斃于風雪

李晟醫生的事件,不是第一起,那會是最后一起嗎?

自2000年以來,我國傷醫案件就頻頻發生,據不完全統計,2000年至今,公開報道的傷醫事件超400起,其中數十起案件致醫生死亡。

醫生和患者本是統一戰線,可為什么走著走著就開始“兵刃相見”?

究其原因,可能有以下兩方面。

一方面,當前醫療體系中確實存在一些問題。

比如醫療資源分配不均、醫患之間信息不對稱、部分醫生服務態度不佳等,這些都在一定程度上加深了患者對醫生的不信任。

可在此,我們必須有一個清醒的認識:

不是每個人都能得到優質的醫療資源,但醫療資源正在時間的運行中逐步普惠大眾,醫生也不該承受由此轉移來的仇恨。

不是每一個都是好醫生,但絕大部分醫生都是具備職業精神的好醫生,只要有一絲希望,他們就會用盡全力。

即便個別醫生真的技術有限、態度蠻橫,我們也可以通過投訴、舉報的方式維護權益,而不是實施傷害。

另一方面,患者及其家屬的溝通能力、文化水平、心理健康,資金保障等也是誘發醫患矛盾的重要因素。

在治療推進過程中,有的患者或家屬由于缺乏對問題的正確認知,導致了一個又一個誤會:

“住了這么多天院,病沒輕多少,錢倒是花了不少。”

“不是號稱這方面專家嗎,要治不好就是浪得虛名。”

......

這些誤會一旦長時間累積,人就可能走向另一個極端。

可醫生啊,終歸到底不是神明。

他們不能包治百病,他們也會無能為力。

所以有時候,對醫生去神化、明白生命的自然規律,不僅是一項常識,更是一種善良。

來源:圖怪獸

根除傷醫事件需要通過解決醫療體制上的根本問題才能實現,但這個過程無疑是漫長的。

如果只寄希望于根本問題解決或患者素質提高,那傷醫事件可能還會接連上演。

李晟醫生犧牲后,多方發文對此表示強烈譴責,國家衛健委也表示要對任何形式的傷醫事件零容忍。

譴責聲來得及時,但行動也得跟上,就如央視新聞曾評論的——“一萬句道德譴責,可能都比不上一個具體的、實在的對醫生的安保措施。”

所以在從根源上推動解決醫療體制問題的過程中,相關各方有必要采取切實可行的措施為醫務人員安全加碼。

有業內專家表示預防醫患糾紛、化解醫患矛盾,是一項系統工程,院方不能把它全部推給忙于一線的醫護人員。

如果院方能建立一個充分有效的溝通機制,在發覺患者流露出不滿后積極干預,那么悲劇的種子就會被扼殺于搖籃中。

來源:微博@Lumosjessie

同時,建立健全醫院安檢,也是目前基于現實主義的理想主義辦法。

2020年1月,陶勇醫生被砍傷后曾發起醫院設立安檢的倡議。

同年7月,《北京市醫院安全秩序管理規定》正式施行,明確要求進入醫院的人員應當主動接受并配合安全檢查。

在此規定落地實施的一年內,北京涉醫違法犯罪案件發案率穩步下降,其中刑事案件同比下降65%。

由此,全國多地醫院開始嘗試和探索進院安檢。

“如果無法像大禹治水那樣去疏通它,就只能去堵”有醫務工作者說道。

來源:圖怪獸

醫患矛盾,在輿論場延宕多年。

醫患應該是“并肩作戰的戰友”,而非一個問題的兩面。

醫院也應該是救死扶傷的地方,而非暴力發生的現場。

今天,我們譴責暴力、保護醫護。

是保護這個時代的醫療環境,也是保衛我們自己的醫療資源。

文章轉載自公益中國網:http://www.gzjgpet.cn/special/show.php?itemid=362

圖片已注明出處,如有疑問請與我們聯系。